PDRN + 外泌體 = 再生醫學美容的終極配方?解密雙重訊號喚醒細胞青春力的機制

Share

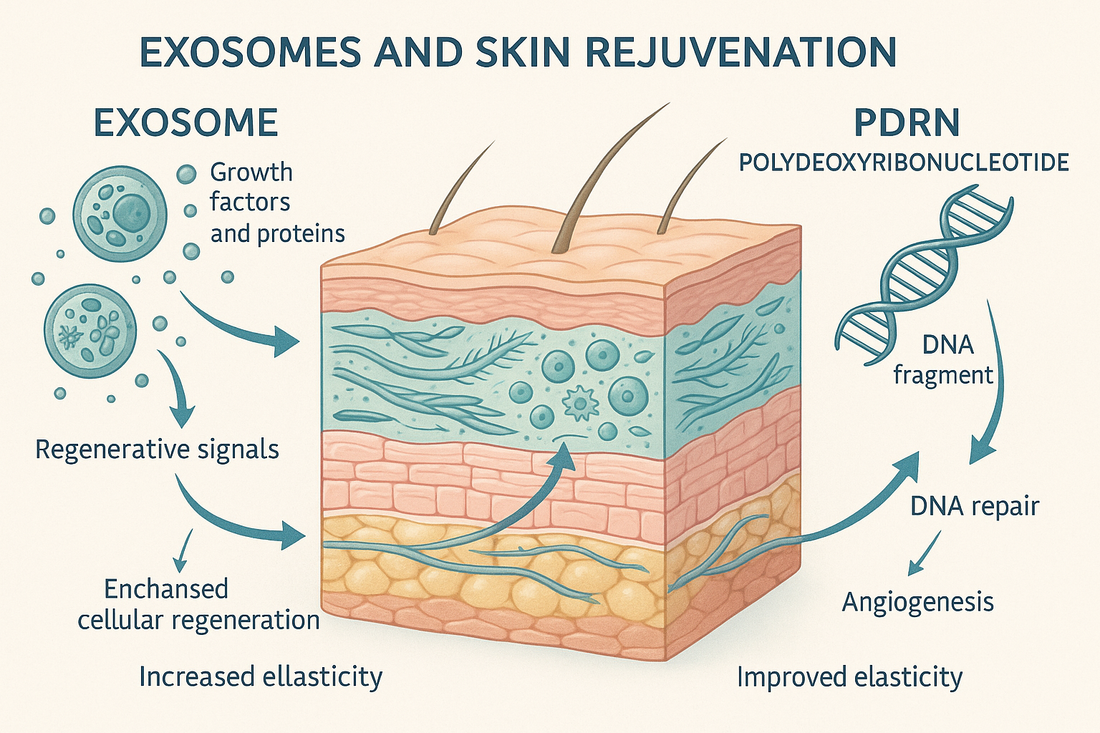

厭倦無感保養?PDRN (多核苷酸) 與外泌體的結合是細胞級抗老的科學突破!本文深入解析:為什麼外泌體傳遞「修復指令」,PDRN 功效提供「修復能量」。了解這對再生醫學黃金搭檔如何從分子層級精準修復,讓肌膚煥發年輕光彩。

PDRN 與外泌體的協同效應:訊號 × 能量源,實現細胞層級的「再生抗老」

在頂尖再生醫學與肌膚修復領域,真正的突破來自於協同作用 (Synergy)。老化的核心在於細胞的溝通障礙與修復原料的匱乏。要徹底逆轉這一過程,我們需要一組能同時解決「訊號傳遞」和「能量供給」的搭檔。

這組黃金搭檔就是:外泌體 (Exosome) 與 PDRN (Polydeoxyribonucleotide)。

- 外泌體:細胞間的「精準指令」(訊號傳遞)。

- PDRN:細胞修復的「核心原料與能量」(基質供應)。

它們不再是單打獨鬥的成分,而是一個完整的細胞級抗老系統,確保老化細胞不僅「知道要修復」,更能「有能力執行」。

一、PDRN 作用原理:不只是原料,更是環境優化大師

PDRN (多核苷酸聚合物) 是一種小分子 DNA 片段,常被譽為「鮭魚精華」。它在組織修復中的地位不容忽視,分子量介於 50–1500 kDa 之間,確保了其優異的生物利用度。

PDRN 的三大核心再生機制:

| 機制 | 作用描述 (關鍵字) | 對外泌體協同的意義 |

|---|---|---|

| 1. DNA 合成原料 | 直接作為細胞 DNA 與 RNA 的合成基質,加速細胞再生,修復受損結構。 | 提供物質基礎,讓外泌體的修復指令得以高效執行。 |

| 2. 激活 A2A 受體 | 誘導腺苷 A2A 受體,啟動強效抗炎反應,同時促進血管新生。 | 優化微循環,清除發炎因子,為外泌體提供最佳工作環境。 |

| 3. 膠原與彈性蛋白 | 臨床證實能顯著提升肌膚緊緻度、含水量與彈性。 | 強化修復成果,提升肌膚年輕化的視覺效果。 |

二、外泌體 V.S. PDRN:細胞修復的「軟體與硬體」

| 類別 | 外泌體 (Exosome) | PDRN (多核苷酸) |

|---|---|---|

| 定義 | 幹細胞分泌的奈米級囊泡,充滿修復訊號(miRNA, 蛋白質)。 | 從鮭魚精子提取的DNA 片段,富含核苷酸。 |

| 關鍵角色 | 訊號傳遞者 (Software):傳達「精準指令」,重啟細胞年輕化程式。 | 能量供應者 (Hardware):提供「修復原料」,確保程式順利運行。 |

| 目標 | 解決細胞「溝通失靈」問題。 | 解決細胞「原料匱乏」問題。 |

三、協同效應:科學證明 PDRN 結合外泌體是黃金公式

單獨使用外泌體或 PDRN,就好比一個有藍圖 (外泌體) 卻沒磚塊 (PDRN),或是有磚塊卻沒藍圖的工地。協同機制才是高效再生抗老的關鍵。

PDRN 與外泌體的協同作用體現在:

- 訊號放大與精準執行:外泌體告訴細胞要生成膠原蛋白和彈性蛋白;PDRN 立即提供 DNA/RNA 原料庫,讓細胞能快速且大量地「生產」所需蛋白質。

- 抗炎與修復加速:PDRN 的抗發炎作用能穩定細胞環境,降低外泌體訊號在慢性發炎環境中被干擾的可能性,確保修復反應在最佳狀態下進行。

- 血管新生助攻:PDRN 改善微循環,等同於為外泌體及細胞的修復工作送去更多氧氣與養分,大幅提升整體修復效率。

👉 這是從分子訊號到組織基質的全面佈局,共同推動深層的細胞層級年輕化。

四、總結:再生抗老的未來趨勢

PDRN 結合外泌體的模式,是再生醫學針對老化問題所提出的高階解決方案。真正的細胞級抗老,必須同時做到:

| 挑戰 | 解決方案 | 關鍵成分 |

|---|---|---|

| 細胞訊號老化 | 發出年輕指令 | 外泌體 |

| 修復原料匱乏 | 補足 DNA/RNA 基質 | PDRN |

| 修復環境發炎 | 抗炎與血管新生 | PDRN |

只有同時提供正確訊號和充足資源,才能讓細胞從根源上恢復其青春力與自愈力。

參考文獻

- Kim J, et al. Synergistic effects of polydeoxyribonucleotide and exosomes on skin regeneration. Journal of Cosmetic Dermatology, 2022; 21(6): 2453–2461.

- De Luca M, et al. Polydeoxyribonucleotide in regenerative medicine: Clinical evidence and molecular mechanisms. Journal of Cosmetic Dermatology, 2018; 17(4): 543–550.

- Katsimpardi L, et al. Extracellular vesicles and exosome signaling in tissue rejuvenation. Nature Communications, 2017; 8: 15733.